আন্দোলনের মৌসুম : দাবি ন্যায্য, কিন্তু বিশৃঙ্খলার দায় কার

অক্টোবর ১৫ ২০২৫, ১৭:১৬

৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের রাজপথ যেন নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অস্থির অধ্যায় পার করে বাংলাদেশ এখন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে; অথচ প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে নানামুখী আন্দোলনের ঢেউ।

কোথাও শিক্ষক, কোথাও গার্মেন্টস শ্রমিক, কোথাও সরকারি কর্মচারী, আবার কোথাও আনসার বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে সড়কে নামছেন। কেউ চান বেতন-ভাতার সামঞ্জস্য, কেউ চান স্থায়ী নিয়োগ, কেউবা দীর্ঘদিনের অবিচারের প্রতিকার।

প্রশ্ন উঠছে— এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা কতটা, আর এর দায়-দায়িত্ব বা প্রভাবের ভার কার কাঁধে? একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের আরেকটি প্রশ্ন ক্রমেই উচ্চারিত হচ্ছে: এত আন্দোলন, এত অবরোধ, এত মানববন্ধনের শেষ কোথায়?

তৎকালীন সরকারের আমলে, যেমন আন্দোলন ও মতপ্রকাশ ছিল দমনমূলক, তেমনি আজকের বাংলাদেশে দৃশ্যপট পুরো উল্টো। পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শ্রমিক—সবার দাবি রাস্তায় নামলেই পুলিশি বাধা, গ্রেপ্তার বা মামলা হতো। আজ সেই একই দাবিদাররা মুক্তভাবে কথা বলছেন, দাবি তুলছেন, আন্দোলনে যাচ্ছেন। এটাই গণতন্ত্রের চর্চা—অন্তত তাত্ত্বিকভাবে। কিন্তু বাস্তবতায় চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন।

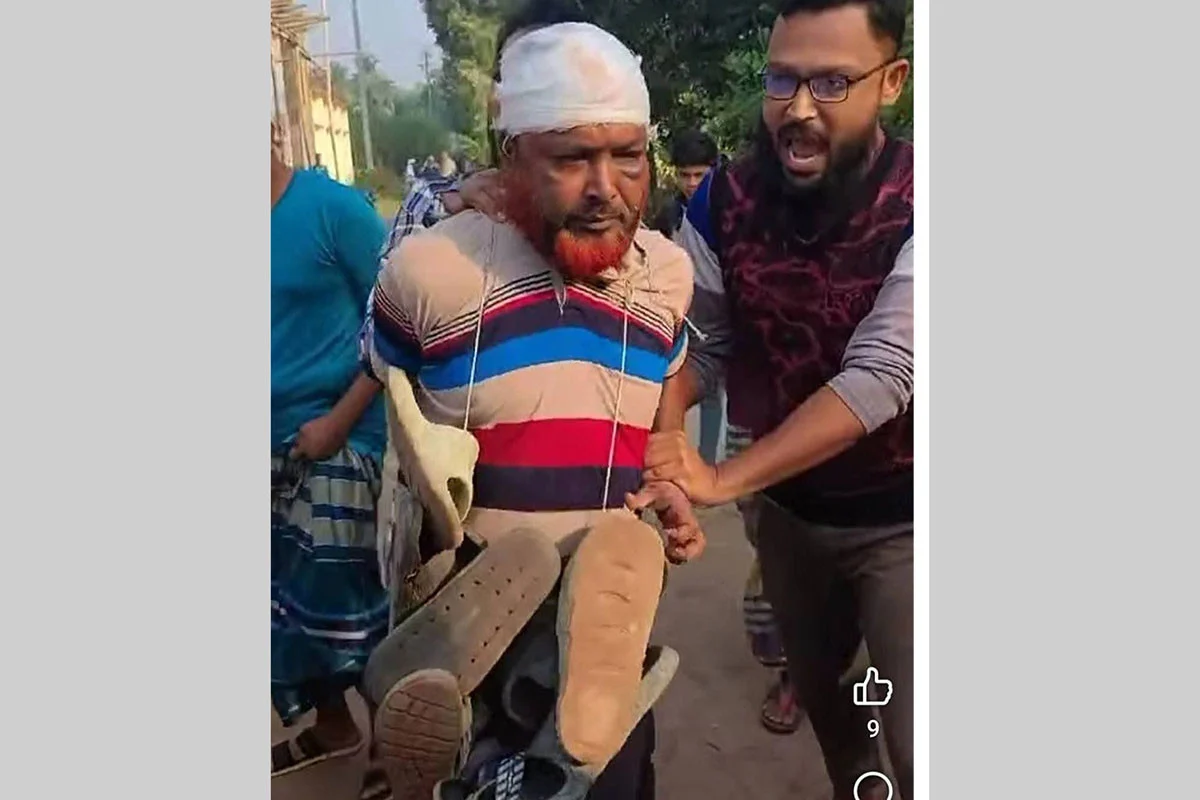

আজকের আন্দোলনগুলো অনেক সময় পারস্পরিক সংঘর্ষে রূপ নিচ্ছে, রাস্তায় যানজট, জনজীবনে দুর্ভোগ, এমনকি হাসপাতাল, অফিস, স্কুল—সব ক্ষেত্রেই বিঘ্ন ঘটছে। যে স্বাধীনতার জন্য মানুষ রাস্তায় এসেছিল, সেই স্বাধীনতার প্রয়োগের ধরনই এখন মানুষের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব এখন পর্যবেক্ষণ করা, নিয়ন্ত্রণ নয়। ফলে প্রশাসন তুলনামূলক সহনশীল আচরণ করছে, যা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো— যৌক্তিক দাবি তোলার জন্য কি সড়কই একমাত্র পথ?

যখন একটি শিক্ষক সংগঠন প্রতিদিন শাহবাগে অবস্থান নেয়, তখন রাজধানীর হাজারো মানুষ অফিসে যেতে না পেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে আটকে থাকেন। যখন গার্মেন্টস শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন, তখন ডেলিভারি ট্রাক থেমে যায়, ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হন অন্য শ্রমিকরাও। যখন সরকারি কর্মচারীরা মাঠে নামেন, তখন প্রশাসনের কাজ থেমে থাকে, নাগরিক সেবা ব্যাহত হয়। অর্থাৎ, এক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আরেক শ্রেণির অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই ভারসাম্যহীনতা গণতান্ত্রিক চর্চার সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি করছে।

রাজধানীর যানজট, কর্মস্থলে পৌঁছাতে বিলম্ব, অ্যাম্বুলেন্স আটকে থাকা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেলে জ্বালানি নষ্ট—এসবের বোঝা বহন করছে সাধারণ মানুষ। একজন অফিসগামী নাগরিকের ক্ষোভের কথা এভাবেই ধরা পড়ে: আমরা রাজনীতি করি না, আন্দোলনও করি না। কিন্তু প্রতিদিন রাস্তায় জ্যামে বসে দেখি, অন্যের দাবি পূরণে আমাদের সময়, টাকা, ধৈর্য—সব পুড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, আন্দোলনকারীরা বলছেন, আমরা তো অন্যায় দাবি করছি না। বিগত সরকারের আমলে চুপ থাকতে হয়েছে, এখন সুযোগ পেয়ে ন্যায্য দাবি তুলছি। দুই পক্ষেরই যুক্তি আছে, কিন্তু সংঘাতের জায়গা হলো—দাবি আদায়ের পথ ও পদ্ধতি। গণতন্ত্র মানে শুধুই কথা বলার স্বাধীনতা নয়; বরং অন্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিজের দাবি প্রকাশ করা।

৫ আগস্টের পরের বাংলাদেশে আন্দোলনগুলোর পেছনে কেউ কেউ ‘গণজাগরণের’ ছাপ দেখছেন। তারা মনে করেন, এটি দীর্ঘদিনের দমননীতির প্রতিক্রিয়া—মানুষের মুখে কথা ফিরেছে, রাজপথে ন্যায়বোধ ফিরেছে।

অন্যদিকে, বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন, এই অতি-আন্দোলন প্রবণতা আবারও রাজনীতির ছায়ায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি দাবি যেন দলীয় অবস্থান বা সুবিধাভোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, এখন সবাই রাস্তায় নামছে, কিন্তু কেউই ভাবছে না, রাস্তায় নামলে দেশের অর্থনীতি, জনজীবন ও স্থিতিশীলতার ওপর তার কী প্রভাব পড়ছে।

বর্তমান সরকার আপাতত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান জানাচ্ছে। কিন্তু তা কত দিন এভাবে চলবে?

যদি প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ ও ধর্মঘট হয়, তবে সরকারকে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে জনঅসন্তোষই আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে পারে, যা প্রকৃত দাবিদারদের ক্ষতির কারণ হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের এখন দরকার দাবিগুলোকে শ্রেণিভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা, যৌক্তিক বিষয়গুলো দ্রুত সমাধান করা এবং অপব্যবহার বা উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে দমন করা। কারণ আন্দোলনের নামে যদি বিশৃঙ্খলা বাড়ে, তবে সেই দায় পুরো আন্দোলন সংস্কৃতির ওপরই পড়ে।

বাংলাদেশে আন্দোলনের ইতিহাস পুরোনো। কিন্তু প্রতিবারই আন্দোলন শুরু হয়, দাবি তোলা হয়, কিছু আশ্বাস আসে—তারপর সব কিছু স্তিমিত হয়ে যায়। বিচারহীনতা, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অভাব এবং প্রশাসনিক গাফিলতিই মানুষকে বারবার রাস্তায় নামতে বাধ্য করে। এক অর্থে, আন্দোলনগুলো সরকারের নীতিনির্ধারণী দুর্বলতার প্রতিফলন। যদি প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রম মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ তাদের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারত, তবে হয়তো এত আন্দোলনের প্রয়োজনই হতো না।

যখন একের পর এক গোষ্ঠী রাস্তায় নামে, তখন সমাজে ‘দাবি প্রতিযোগিতা’ তৈরি হয়। একটি দাবি পূরণ হলেই অন্য গোষ্ঠী মনে করে—আমরাও রাস্তায় না নামলে কিছু পাব না। ফলাফল, একের পর এক সেক্টর আন্দোলনে যোগ দেয়। এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সক্ষমতা ভেঙে পড়ে, আর জনগণ ক্রমে রাজনীতিতে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতে, দাবি আদায়ের উপযুক্ত ফোরাম থাকা উচিত—রাস্তায় নয়, আলোচনায়। কিন্তু আমরা এখনো দাবি মানে বুঝি অবরোধ, দফায় দফায় বিক্ষোভ। গণতন্ত্র মানে কেবল সরকারের পতন বা আন্দোলনের স্বাধীনতা নয়; বরং সংলাপের সংস্কৃতি।

শিক্ষকরা যদি শিক্ষা উপদেষ্টা সঙ্গে সংলাপে বসেন, শ্রমিকরা যদি শ্রম মন্ত্রণালয়ের আলোচনায় যোগ দেন, সরকারি কর্মচারীরা যদি কমিশনের কাছে নীতিগত প্রস্তাব দেন—তবে সমাধান আসতে পারে বিনা সংঘাতে। কিন্তু যখন রাজনীতি, জনপ্রিয়তা বা ক্ষমতার ভারসাম্য আন্দোলনের পেছনে কাজ করে, তখন সেই আন্দোলন জনমতের সহানুভূতি হারায়। আর জনগণের সহানুভূতি হারানো মানেই আন্দোলনের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

আজ বাংলাদেশের রাজপথে আন্দোলনের গর্জন আছে, কিন্তু জনমনে আছে ক্লান্তি। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে যেমন দায়িত্ব আছে শোনা ও সমাধান দেয়ার, তেমনি আন্দোলনকারীদের দায়িত্ব আছে সীমারেখা মানার। রাষ্ট্রের শান্তি ও নাগরিক জীবনের স্বাভাবিকতা রক্ষাই এখন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দায়িত্ব।

অবশেষে মনে রাখতে হবে— আন্দোলনের উদ্দেশ্য যদি হয় অধিকার প্রতিষ্ঠা, তবে সেটির পদ্ধতিও হতে হবে মানবিক। অন্যথায় আন্দোলন নয়, অরাজকতা জন্ম নেবে। ৫ আগস্টের পর দেশ নতুন সূচনার পথে; এখন প্রয়োজন দাবির চেয়ে সমঝোতার রাজনীতি, সংঘাতের চেয়ে সংলাপের সংস্কৃতি।